田中館愛橘・タイプライタ・日本文化

山 田 尚 勇

東京帝国大学教授田中館愛橘(あいきつ)博士(1856-1952)は物理学者であると同時に、政府の政策にも深く関わって貴族院議員も務め、日本の国語国字問題にも深い関心を持ち、日本語のローマ字表記の推進に力を注いだ熱心な運動家でもあった。特にこの最後のローマ字運動は、国語の平易化と文書作成の高能率化が大衆の政治への参加や経済の発展などに重要な働きをすると信じてのことであった。したがって博士は、日本文のためのタイプライタの普及と活用にも大きな関心を持っていた。

そもそも文章作成用のタイプライタというものは、1874(明治7)年にアメリカでレミントン(Remington)社による工業生産が始まると、アメリカにおいても始めはゆっくりと、そしてその利便性が認識されてからは、急速に普及し、ビジネスの在り方や勤労者の生活を変えていったのである。

一方日本ではというと、レミントン社によって1897(明治30)年に、カタカナと若干の商用漢字とが打てる機種が広告されているから、同社の英文タイプライタもそれよりまえにすでに日本に輸入されていたに違いない。

当時の日本では、一般庶民にとって途轍もなく面倒でむずかしい漢字かな混じり文が常識であったから、何とかこれをもっと平易なことばと表記法の文章によって置き換えられないものかと模索する識者は少なからずいた。そうした団体の一つが、1885(明治18)年に設立された「羅馬字会」(あとでローマ字会となる)である。

そのローマ字会の会員たちが当時まだ新しかった英文タイプライタに注目し、これをローマ字書き日本文の作成にいち早く利用し始めたであろうことは容易に想像できる。しかしそうした実状の細かいことは、筆者はまだ調べてみていない。それでも、たとえばやはり東京帝国大学教授で物理学者の寺田寅彦博士(1878-1935)は、文人吉村冬彦としても有名で、ローマ字論の熱心な実践家であったが、その寅彦は1916(大正5)年に「タイプライタを購めて詠める歌」として、ローマ字書き短歌を数首公にしている(Tora 1916)。その一つが

Nagaki Yo mo

hitori Humi kaku Karakuri wo

ayaturi oreba nagasi to omowazu.

である。これから明きらかにしてゆくように、このころの寅彦が使っていたのはふつうの英文タイプライタであったことは、まず間違いない。

ローマ字会設立に加わり、熱心な研究者であると同時に熱心な実践家でもあった田中館博士は、第一次世界大戦後の1919(大正8)年にフランスで開かれた平和会議に、西園寺公望を首席全権とし牧野伸顕を副代表とする日本代表団の中に、航空条約技術委員のひとりとして加わり、会議場からも、また会議後にも、まめに報告を寄せている(たとえば Tanakadate 1919)。

それによると、アメリカやヨーロッパからの代表団は、毎日の会議の議事録や翌日の日程をすぐさまタイプ文書化し、ディクティログラフ(Dictilograph,商品名)という速刷り機械でそれを刷りあげると、その日のうちに何百人という関係者に配って、明くる日の問題を相談しあっていた。ところが日本の講和委員は薄紙数枚にカーボン紙を挟んで、手書きで漢字かな混じり文を作っていたから、たった1ページ分の作業で肩がこってしまうというありさまであったという。

そこで田中館博士が頼まれて、日本から持参したコロナ社製のポータブルタイプライタを用い、イギリスの提出した航空条約案書約20ページを左側に置き、かたっぱしから日本語に翻訳してはローマ字書きのタイプ文書に仕上げて関係者に渡した。そのうちのひとりは(おそらくローマ字文だったことが)気に入らなかったが、ほかの人たちは大いに喜んだという。

それは文書化がはかどったということのほかに、航空技術に関わっている文書とはいえ、もともとは法律的な条約文のことである。ふつう日本では、そうした文書をローマ字書きにしてしまうと、めんどうな漢語や同音異義語が多くて、何のことか判らない文章になるものだけれども、日ごろローマ字文で鍛えていた博士が作ったローマ字文であるから、子供が読んでも判るような、やさしい文章になっていたからでもあった。

もともと万人のための法律は万人に判る文章で書かれるのが当たりまえという博士の主張は、しごくもっともなものでありながら、日本ではそれが現在にいたるまで実現できないでいるのは、その当事者たちが「漢字・漢語貴し」といった、いわれのない、いやむしろ誤った独断と偏見と迷信に囚われているに過ぎないからであろう。今でもそのことは、たとえば「立ち食い蕎麦」と「立食パーティ」とにおける「立ち食い」と「立食(りっしょく)」が、食べる行為としては同じであるにもかかわらず、われわれがこれらの2語に結び付けている語感の差のことを考えてみれば判る。また「女」と「女性」の区別から始まって、現在差別用語として、どんどん漢語で置き換えられていることばの多くが、実はやまとことばであるのも、このこととまんざら無縁ではあるまい。

ともかくこの会議では、博士も時には原案の大幅修正や新しい動議文の作成などを行なったが、そんなとき博士は、いつも夕方に案を作り、翌朝いちばんに、数枚から十数枚の重ね打ちで、それら文書の必要枚数を、カーボンコピーとして作って会議に臨んだという。

博士のこうした記述からもわかるように、遅くとも1919年のかなりまえから、すでに博士は文書作成に英文タイプライタを活用していたようである。そうした博士の経験は、のちほど述べるように、羅馬字会(ローマ字会)がローマ字書き日本文用タイプライタのキー文字配列を設計するのに、大いに役立ったことと思われる。

この博士のフランスでの経験が示すように、事務処理の高能率化にはタイプライタが大いに威力を発揮するものだということは、アメリカで長年暮らしていた筆者にとっては、いつしか当たりまえのこととなっていた。しかしその後1970年代のはじめに、筆者が日本に帰ってきてみると、漢字かな混じり文によるこうした文書処理を日常の業務としている、いわゆる事務方にとっては、上と似たような作業は、数日から十日ものゆとりをみて頼まないといけないものであることが判って、愕然としたことを思い出す。筆者にとって、それは日本語の表記法や入力問題に関心を抱かせる大きなきっかけとなった。

その後日本でも、日本文ワープロやパソコン用のワープロソフトが商品化され、こうした作業の能率も昔に比べるとかなりよくなっている。しかしそうした能率の向上は欧米においても起こったことである。それゆえ、日英それぞれの文章に含まれる情報量を等しくし、かつ充分に熟練したタイピスト同士の作業で比較してみると、英文ワープロと日本文ワープロとでは、生産性において英文のほうがゆうに2倍以上も高いことがわかっている。

ただし、それは現在日本文ワープロ入力法の主流となっているローマ字漢字変換、あるいはかな漢字変換法による入力を用いたばあいのことである。しかし、ここでは詳述しないが、視点を改めて、もしわれわれがいわゆるコード入力法というものを採用すれば、漢字かな混じり文の入力効率は英文のそれと同じか、あるいはそれ以上のものとできることも確かめられている(たとえば 川上・川上1974 参照)。だがこの方法は、組織的な習熟訓練法によってあらかじめみっちりとした教育を受けたあとでなければ自由に使えるようにならないことも明きらかにされていて、現在の日本の社会状勢では、まだその広い普及はまず望めないものである。

仮りに一歩譲って、この方法が社会に広く受け入れられたとしても、まだそれは現行の漢字かな混じり文の入力処理の高能率化ができるというだけのことである。しかしそれでは、すでにローマ字論者などによって充分議論し尽くされているように、漢字かな混じり文の高い駆使能力を広く民衆が身につける教育の困難さそのものの解決にはならない。したがって、日本語の表記法をどうやさしく明快なものにしていくかという国字国語政策の必要性は、依然として将来に先送りされるだけである。

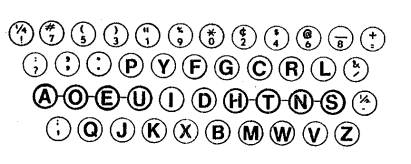

英文タイプライタに話しを戻して、現在もっともよく使われているキー文字配列は、上段すなわち下から3段目のキーのローマ字の並びの左端をとって、Qwerty 配列と呼ばれている。これは1874年のレミントン機の配列をほとんどそのまま受け継いだものであるが(図1)、今ではよく知られているように、この並べ方自体は当時の機械工業技術の未熟さから出た制約の結果である(たとえば 山田1981 参照)。

図1 1874年発売のレミントン機の配列

機械工業の進歩に伴い、そのような制約はその後まったく解消されたので、多くのキー配列の改良案が新たに考えられ、そのうちの少なからぬものは製品化もされたが、すでにレミントン社の製品が市場を先導していた上に、いちど身につけた技能は変更したくないという使用者がわの心理的な拒絶反応も加わって、Qwerty 配列はその後もほとんどそのまま使い続けられ、今ではそれが国際標準化機構(ISO, International Standards Organization)によって国際標準にされている。

例外としては、1930年代にアメリカはシアトル市のワシントン大学の教育心理学教授ドボラク(August Dvorak)博士が、専門タイピストの養成促進を目標とした、カーネギー財団からの受託研究の中で考案した、いわゆるドボラク配列が、今はアメリカ規格協会(American National Standards Institute, ANSI)によって、ほとんどそのままで、Qwerty配列と並ぶ代替標準(alternate standard)に制定されている(図2)。しかしこの標準は、タイプ量の特に多い一部のユーザーによって使われてはいるものの、ほとんどの人たちは、そうした合理的で使いやすく、能率がよいにもかかわらず疲労度の小さい、この配列の存在すら知らないでいる。

図2 英文用ドボラク配列(1936年)

Qwerty キー配列は英文を打つにもかなり無理のあるものであるが、科学者で合理主義者であり、標準規格の制定についても世界的に活躍していた田中館博士の書いたものを読むと、博士は早くからそのことに気がついていたことが窺える。ましてこれで日本語のローマ字文を打つときには、その感はずっと深かったことであろう。

どんな言語においても、子音と母音とはある程度交替して並ばなければ発声できない。したがってドボラク配列では母音字が左手の分担する部位に、そして出現頻度の高い子音字が右手の分担する部位に置かれてある。そうすることにより、左右の手が交互に用いられる確率が増え、打鍵がリズムを持ちやすく、速く打て、しかも指が疲れにくくできるからである。そのほかにも使用頻度の高い文字は下から2段目の、指を置くホーム段に配置されていて、指を動かす量が少なくなるようにしてある。ただこれだけのくふうをとってみても、英文を打つのにはドボラク配列のほうが Qwerty 配列よりも使い勝手がよいことが理解できる。

ところが日本語の音韻構造は「子音+母音」という開音節が規則的に並ぶ頻度が高い言語であるから、そのローマ字表記のほうも「子音字+母音字」の繰り返しが並びやすい。それゆえQwerty 配列のキーボードでローマ字表記の日本文を打つのは、英文のときよりももっと不向きになることが判る。したがって、英文タイプライタを用いはじめたローマ字運動家は、おそらく、すぐさまそのことに気がついたことであろう。

この事実とその改善策を日本ではじめて文章にしたのが誰であったのかは判っていないが、筆者の知る限りでは、早くからローマ字運動の仲間であった、当時は海軍大尉だった、福永恭助少佐(1889-1972)であろうか(Hukunaga 1920)。かれは上に述べたアメリカのドボラク教授の研究のほぼ10年もまえに、母音字を左手に、そして出現頻度の高い子音字を右手に分担させた、ローマ字書き日本文用のキー文字配列をすでに提案している。

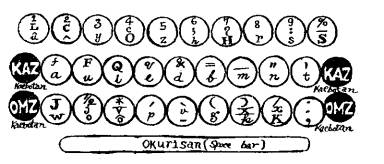

当時アメリカではキーが3段配列でシフトも3段のCorona, Empire, Oliver, Wellingtonといった製品と、4段配列で2段シフトのレミントン、Underwoodといった製品とが、タイプライタ市場を分けあっていた。福永はまず、今日まで生き残っている4段配列のキーボードのほうが良いとしている。その上で、当時としては小型で軽量で値段の安かった3段配列3段シフト機のほうのキー文字配列を提案している(図3)。そこでは出現頻度の高い文字がホーム段に集められていることは言うまでもない。

図3 1920年福永恭助提案の配列

おそらくこうした福永の提案や、田中館の体験などを充分に考え合わせた上でローマ字会は、キーが3段配列3段シフトの「日本式」タイプライタの製造をコロナ社に発注したのであろう。その現品の第1陣は1921(大正10)年の初夏に入荷したもようである(日本のローマ字社1921)。

そのキー文字配列の決定は、田中館、福永を含む、ローマ字会の有志によって進められたものであろう。しかしその配列について具体的な解説を与えているのは、やはり物理学者で東京帝国大学教授の田丸卓郎博士(1872-1932)である(Tamaru 1922)。その配列の趣旨は大体において福永案に近いが、コロナ機の機構の特殊性や、英語、ドイツ語、フランス語なども打てること、打鍵時の指の負担分布などをさらに考慮したものにしてある(図4)。

この日本式3段コロナが全部で何台輸入されたかは、筆者には判っていない。その売れゆきは好調だったとされ、翌1922年の3月には第2陣、すぐ5月には第3陣、さらに12月には第4陣といったぐあいに、続々と入荷している。それは田中館に「日本式コロナのもてかたは大し

たことになりまして、ご一同よろこばしい限りでございます」と書かせている(Tanakadate 1922)。とは言っても、当時のこととて各回の入荷台数はそれほど多くはなかったらしい。1924年末までの約2年半のあいだに売り捌かれた総計は、百数十台とされている(Mori 1925)。

図4 日本式3段コロナ機の配列 (1921 年)

その間にレミントン社のほうも、それまでの大型タイプライタ製品のほかに、4段キー配列ながら、コロナ機と同じぐらいに小型の英文タイプライタを売り出したので、田中館はこの4段配列のキーボードについてもローマ字書き日本文用のキー文字配列の提案を募っている(Tanakadate 1922)。

これに応えて福永は、いちはやく翌1923年に、3段キーの日本式コロナ機のものとほぼ同じ配列を提案し(Hukunaga 1923)、またその後には上記の Mori も、日本式コロナ機の配列の弱点となっている、日本文を打つときに左手の薬指はまったく遊んでしまうのに、人さし指の負担がかなり重くなっていることを改良したほか、さらにいくつかの点を考慮に入れた、新しい配列を提案している(Mori 1925)。

こうした福永や Mori の提案に対してさっそく田中館は、実は1920年ごろから Qwerty 配列を基として、日本文では特に使用頻度の高い "o" の字を、もっと打ちやすい位置に組み込んでもらった特注タイプライタを使ってきたが、実に気持ちがよいので、福永案も Mori 案も、"o" の字を打ちにくい上段(第3段)などに置かずに、もっと打ちやすいところに移すことを薦めている(Tankadate 1925)。

ここで田中館は、たとえばフランスのタイプライタでは、フランス語でよく使われるé,ê,èの三つとも、独立した字として打ちやすいところに配置してあるのがふつうなのだから、ローマ字書き日本文用の長母音に対してもそのような配慮がなされるべきであると述べている。

科学技術の面においてさまざまの国際標準や規格の制定に大きな貢献をし続けた田中館博士が、こと文化の関わったことになると、安易な単一化、グローバル化を、このように暗に戒めていることに対し、筆者は深い感銘を覚える。

さらにここで判るのは、田中館が1919年のパリの平和会議において活用していたタイプライタは、先に述べたように、英文コロナ機であったようなのに、この一文によると、そのすぐあとから博士は、4段キー配列の英文タイプライタの "o" をもっと打ちやすい位置に移した特注機を活用し始めたらしいということである。しかしその後博士が、いつから日本式配列のものを使い出したのかは不明である。

このころ博士は、すでに60歳ほどになっていたから、ひとたびある配列を使い慣れてしまったあとでは、たといそれが最適化されたものでなかったとしても、その上ですでに獲得した熟練技能を、他の配列の上で再獲得することのむずかしさを感じていたことであろう。それゆえ博士は、長年の訓練によってのみ獲得できる熟練技能の駆使が関わってくる、タイプライタのような機器の設計や採用にあたっては、はじめに充分慎重に考慮することを薦めている。

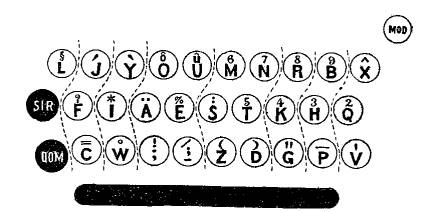

4段キー配列の日本式タイプライタの文字配列がいかにして決定されたかについての文献は、いまのところ見つかっていないが、このキー配列の日本式コロナ機は1925(大正14)年の夏に第1陣が入荷したようである(日本のローマ字社1925)。そのキーボードのローマ字配列は、3段キー配列のものとほとんど同じになっている(図5、日本のローマ字社1926)。

図5 日本式4段コロナ機の配列(1925年)

この4段キー配列の日本式コロナ機が出たあとは、少なくともローマ字運動者のあいだでは、田中館、田丸の名コンビの運動家たちが中心となって決められたこのキー配列のタイプライタが信奉され、定着したようである。ただローマ字運動仲間の一人で、理論家でありまた完璧主義の闘士でもあった佐伯功介(1898-1980)は、この4段キー配列の日本式コロナ機に対して、さらなる改良案を1930(昭和5)年に提示している(Saeki 1930)。

そのころすでに70歳を越えていた田中館博士は、依然として活発で、1929年に書かれた文章では、Qwerty 配列はすでに世界的に決まったものだからとの理由で日本式配列に反対している世の意見に対し、それはドイツやフランスのタイプライタがそれらの国の言語に合わせて配列を少し変えてあることを知らない者たちの言い分であると応えている(Tanakadate 1929)。さらに、Qwerty 配列はまだタッチタイプを知らなかった時代、左右の手の人さし指1本ずつで、キーを目視しつつ打っていた時代のものだのに、日本式配列はタッチタイプを前提として考えられた勝れたものであることを強調している。

その上で博士は、もう歳をとってしまって指の節が固くなり、(当時は打鍵に力の要る機械式タイプライタだったから)日本式では左手中指をホーム段のキーの上に置いたまま、日本文では「は(wa)」や「を(wo)」を打つときによく使う "w" を、薬指を下段に下げて打つのは困るようになった。それで、この "w" とその上のホーム段の "f" とを入れ換えてはどうかと考え、出張中ではあったが、さっそくパリでタイプライタをそのように改造してもらったら、確かに改良となったから、小さなことではあるが、日本式のキー配列をこのように改めるべきかどうか、よく考えてみて欲しいと述べている。

その後に日本式配列がこのように改められることはなかったが、しかし博士のこれらの文章は、ほかにもいくつかの事実を伝えてくれる。

まず博士は、先に述べたように、60歳のころにはまだ Qwerty を若干改めた配列のタイプライタを使っていたらしいのに、おそらくは4段キー配列の日本式コロナが出たあとに、このコロナ機に乗り換えたことが窺える。さらなる合理化へ向けての、博士のやむことなきこうした努力は、まだ充分若いのに、ともすると既得の熟練技能に執着し、たといより勝れたものが現れても、新しい技能への切り換えに背を向けがちなわれわれにとって、大きな励ましとなる。

つぎに、技術や政治の面で国際的な活躍を続けていたにもかかわらず、というよりは、むしろそれだからこそ、博士は日本の文化の在り方ということをたいせつに考え、安易な国際的単一化運動やグローバリゼーションに対して厳しい態度をとっていたということがある。日本における事務能率や教育水準の向上、さらには日本文化の理解を世界に広めるために、日本語のローマ字表記の普及運動に力を注ぐのと並行して、その表記法には、見かけの上で英語に追従しているだけのヘボン式つずりを排し、日本語の音韻構造と形態素構造や文法構造に立脚した日本式つずりを推奨し、またキーボードのローマ字配列においても日本文のローマ字書きに適したものを採用したのは、そうした日本文化尊重の理念を実現させようとした、博士の努力の顕れの一端であったと思える。

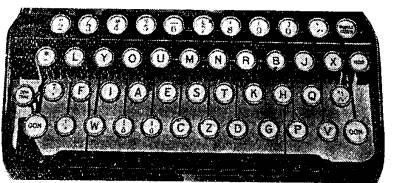

ことばというものは時代とともに変化する。したがって、それをローマ字表記するために最適なタイプライタやワープロのキー文字配列もまた、厳密には時代とともに少しずつ変わっていくはずである。第2次大戦後になり、川上晃 (1921-2001) はドボラク教授の戦前の研究成果を精細に検討し、また日本語についてのデータを新たに分析して、ローマ字書き日本文のためのキー文字配列をいくつか新しく提案している(図6、川上1950, 1951)。筆者の卑見では、それらのうちで「日本標準のキー並び」が、当時としてはもっとも勝れた配列になっていたと思われる。

1950 年代はじめに、東大ローマ字会のメンバーとして宮島達夫や鈴木重幸(文学部)らとともに、分かち書きの研究 (後藤 1951 参照) に没頭していた 橋本 篤行 (旧姓 後藤、工学部) によると、亡くなる一年ほどまえの 1951 年の秋に、すでに齢 95歳に達していた田中館博士は、スイス製の小型ヘルメス (Hermes) タイプライタを購入し、そのキー配列をこの川上の日本標準の並びに付け替えさせて、新たな技能習得に励みはじめたという。残念ながら博士は、それを

図6 川上晃の「日本標準のキー並び」(1951年)

充分に使いこなす技能を習得する前に亡くなられたのであるが、1952 年5 月26 日に東京大学の安田講堂で行なわれた告別式での遺品展示では、すでに博士が使い古していた2台のタイプライタと並べて、この新しいヘルメスが、まだ打ちかけの用紙を挟んだまま置かれてあって、博士の日常を知っていた人たちの胸を打ったという。このタイプライタの一事に象徴されているように、博士がいつまでも持ち続けていた精神的な若々しさと、たゆみない努力には、ただただ頭の下がる思いである。

博士の絶筆となったのは、博士が倒れた前日の 5 月16 日に、孫弟子の一人であった地球物理学者の坪井忠二博士に与えたローマ字書きの色紙で、博士が若いときにタイプライタについて詠んだ、つぎの歌であったという(朝日新聞 1952)。

Kotodama no

iya sakae yuku Miti miete

Taipuraitâ tataku tanosisa.

ちなみに、この川上配列のタイプライタと最高裁判所とは、歴史の流れの中で、一時期運命の糸で結ばれかけたことがある。

第2次世界大戦後に開かれた東京裁判において、英語を使っていた法廷および検事側の記録書の作成には、速記タイプライタを駆使する数人の速記者の作業で事足りていたのに、かなりの証言が日本語でなされた弁護側では、数十人におよぶ手書きの速記者を投入したにも関わらず、いつも文書化の作業が遅れがちであった。さらに、第2次大戦後の日本では、アメリカの制度に倣って、裁判の記録は逐語文書とすることが決まり、その結果、すでに戦前から時間のかかるものであった日本の裁判は、ますます長期化するようになった。

これらのことに不満を抱いたアメリカ占領軍の当事者は、その原因が日本では速記タイプライタが使われていないことにあると思い、最高裁判所に対し、日本の司法制度の運用に速記タイプライタを取り入れることを、強く勧告した。すでにアメリカでは、日常の会議の記録や裁判の記録などに、英語の速記タイプライタが長いこと広く使われて、大いに効果を挙げていた上に、その原理は本質的には表音記録であり、いろいろと異なる言語であっても、同一の速記タイプライタで一応の記録は取れたようであったから (下瀬・他1940, Ogata 1941 参照)、そうした思い込みがあったとしても、それほど不思議はない。

ここで日本における速記機械(機械式速記タイプライタ)の歴史を簡単にさらってみると、先に述べたように、田中館愛橘博士が1919年にパリの平和会議に出席したおり、会議場においてフランスの速記者がグランジャン (Grandjean, 発明者の名) 機を使って記録を取っているのを、いっしょに出席した三浦某博士とともに目撃し、その後三浦博士が先に帰国するときに、田中館博士に言われて持ち帰ったものが、日本にとっての最初の速記機械であるらしい (Rômazi Sekai 1920 参照)。

いっぽうアメリカ起源の速記タイプライタである、ステノタイプ (Stenotype) 機のほうは、東京大学医学部の緒方富雄博士が1934年のシカゴの世界博覧会で興味を持ち、調査のうえ紹介したのが初めてであったようである( 下瀬・他 1940, Ogata 1941 )。

その翌1935年には、佐伯功介教授らが日本語の単語の語頭音節、第2音節、語尾音節などの出現頻度を調べて、機械による日本語の速記法を編み出した研究がある(川上、佐伯 1950 参照)。川上晃はそこから出発して、もともとステノタイプ機よりも人の手になじみやすい形をしていたグランジャン機をさらに人の手の形に合わせて改良し、日本語の音韻構造に合わせた21鍵の日本語用速記機「ソクタイプ」を1943年に試作し、特許をとった(川上 1944 )。

最高裁判所では、この川上・佐伯らの研究を知り、実用の可能性を納得したうえで、その試験的使用を始めることにした。そこで川上は1946年から機械の製造を開始し、最高裁判所に納入を始めた。それと同時に佐伯らは、ソクタイプによる速記官の研修プログラムと組織作りを担当したのである。

速記術を身に付けた練達の速記官を養成すること自体には、確かに時間と費用がかかったが、ひとたびそれが済んだ後は、法廷での速記記録作業は、熟練した速記官の手によって比較的簡単に行なえることがわかった。

ただし、そのあと同じ速記官が、ソクタイプの出力ノートをふつうの文章に書き改める作業、すなわち反訳をしなければならない。しかし当時漢字かな混じり文を書くには、まだ手書きによるか、あるいは、本質的には活字を一字一字拾うに等しい和文タイプによらなければならず、その作業は、英文タイプによっていたアメリカにおけるよりも、格段に手間がかかるものであった。具体的には、これは元の速記の約10倍もの時間がかかる作業であって、アメリカ占領軍の思惑と異なり、実はこれこそが、裁判においてアメリカと日本との間に大きな差を生んでいた原因であった。それは今でも日本の法廷における全裁判過程のネックになっている。

すでに国会では、1890 (明治 23) 年の第一帝国議会のときから、ずっと手書き速記による逐語記録がとられてきた (福岡 1978)。しかし、その速記ノートから漢字かな混じり文を起こすのにも、やはり速記時の10倍ほどの時間がかかっていた。

それでも、ずっとのちにテープレコーダが充分実用になる前の1950年ごろまでは、議会での演説や法廷でのやり取りを、きちんと問題なく、実時間で記録できたのは、速記によるものだけであった。したがって時間がかかろうが、コストがかさもうが、その記録の反訳は避けて通れないのが現実であった。それゆえ、1912 (大正 元) 年ごろのデータによると、たとえばふつうの講演の速記・反訳料は1時間分が15円という高価なもので(下瀬・他 1940)、これは講演者への講演料と肩を並べ、また大学新卒の月給の、ほぼ半分にもなる値であった。

速記におけるこの反訳の問題を解決すべく、1923 (大正 12) 年、山下芳太郎によって日本にカナモジ・タイプライタが導入されると、これを使って速記を試みる者が出てきた。

ふつう、早口の人の話しをカナ文字にすると、10分間でざっと6000字、これを当時の文体の漢字かな混じり文にすると、4000字ほどであった。しかし議会における演説は割り合いゆっくりした口語体であり、これを漢字かな混じり文に直すと、速記者の交代時間である10分間分が、ふつう2500字で、3000字を越える人はまずいなかった (下瀬・他 1940)。速記者たちは速記を取ってはすぐ交代して、10倍ほど時間のかかる反訳にかかるので、速記者の1クルーはふつう12名から成っていた。いっぽう、日本陸軍の養成したカナタイプの「字打兵」は、6か月の訓練でふつう10分間に平均3000字、漢字かな混じり文で平均2000字分相当を打てるようになっていた。

したがってカナモジカイの会員の中には、これらを総合して判断し、素質のある者がみっちりと練習すれば、たとえば議会の演説などもカナタイプで実時間の記録ができると信じる人たちが、少なからずいたという。本当のところ速記としては、ついに実用にはならなかったのであるが。

かれらとは別に、戦前に貴族院の速記者をしていた高橋鉄造は、戦後には埼玉県議会、浦和市議会の速記者として活躍し、定年退職後はフリーの速記者として働いていた。

テープレコーダは戦後暫くして商品化されたが、テープレコーダによる記録が国会や裁判所において実用になるためには、コストが低く、録音が正確で、動作が確実であることが不可欠であった。だが当時のものは、今では信じられないほど大きく重く、しかも価格が高いのに、性能には不満があり、信頼性も充分ではなかったので、まだ実用には程遠いものであった。その上、中断なしの録音時間も15分、長くて30分であった。

それでもテープレコーダが商品化されるとすぐに高橋は、テープレコーダに再生用の第三ヘッドを組み込み、録音を僅差の遅れで連続再生するなどの工夫をして、ほぼ実時間で録音の欠落をチェックすることで機械の信頼性を上げ、録音テープからの文書作りの実用化に勉めた。すなわち、録音テープの出力からカナタイプで作った文書を、さらにモノタイプのオペレータが漢字かな混じり文に反訳しつつ入力するという分業体制を作り上げることによって、最終的に漢字かな混じり文の文書を供与することを職業にしていた。

しかし、多くの調査研究によれば、カナモジタイプによってカナ文字文を作るよりも、ローマ字タイプによってローマ字文を作るほうが、能率がいいとされる。そこで川上・佐伯らは、ソクタイプ出力の反訳作業のところに、作業効率のいいローマ字タイプライタを導入し、速記官がローマ字文までを作り、そのあと別の人たちが、それを漢字かな混じり文に書き直すという分業体制をとることによって、速記反訳のネックを解消することを考えた。

そしてその目的に向かって裁判所は、戦時中は「屠竜」や「飛燕」といった名戦闘機などを作っていた、川崎航空機工業(株)から戦後に分かれてできた川崎タイプライター (株) に、川上配列のローマ字タイプライタ「ホームランド」を相当台数作らせ、既存の書記官の一部を投入して、この分業体制の2、3年にわたる試用を開始した。初めの計画では、その後は毎年新しく100人ずつぐらい速記官の増員を行ない、ゆくゆくは全法廷に速記官を配置する予定であった。そのためには当初1000人、ゆくゆくはその何倍もの定員が想定されたようである。

だがこの計画は、初めに思ったほどには、うまく進まなかった。その理由としては、さまざまなことが言われている。第一に、ローマ字文がすらすら読めるようになること自体には、それほどの訓練は要らなかったものの、そのあとそれをきちんとした漢字かな混じり文に反訳するために、適切な漢字を選択するということは、予想以上に困難な作業だということが明きらかになった。中には、ローマ字文に対して心理的な拒絶反応を示す者も出たという。

そんなわけで、ソクタイプ速記官の養成はもちろん、この反訳者の養成にも莫大な費用と時間が必要となることが危惧された。それでこの反訳の作業も、速記官がいっしょに行なうこととなった。そして一時は合計数百人、おそらくは千人近く、この研修を受けた速記官が在職したらしい。

しかしこの速記術そのものが、今では世間から姿を消しつつある。いまその原因と考えられているものを整理してみると、主なものが二つある他、かなり日本的と思えるものもいくつかあったとされる。

まずその最大のものは、テープレコーダが普及し、その性能が大幅に向上したことによる状況の変化である。録音機は小型化し、安価になり、音質がよくなった上に動作も正確になった。またカセットテープ方式の発明により、テープの取り扱いも楽になった。それは、技能習得が困難でしかも習得に時間のかかる、すなわち莫大なコストを抱え込んでいる速記術の絶対性が失われてしまった結果、裁判のばあいを含め、一般に発話を固定する記録の作成には、もはや速記術に頼ることなく、録音テープの出力から、直接漢字かな混じり文を作ればよくなったことを意味した。

つまり、録音再生によるテープほどき (テープ・リライト、transcription) が速記に対して経済的、技術的に優位なライバルとなった結果、速記タイプを含めて、速記術というものの必要性がかなり弱まってしまい、それが速記タイプライタ制度そのものの維持にブレーキをかけることになったのである。

さらに間接的には速記タイプライタ制度の普及を抑えることになった、二つ目の理由として、そのまた10年余り後になってからの、ワープロとパソコンの出現があった。1970年代後半に日本文ワープロやワープロソフトが数多く商品化され、それらが一般社会に普及するとともに起こった性能と品質の向上は、ワープロやパソコンを使って、録音から直接に漢字かな混じり文へテープほどきをする作業をかなり容易、かつ安価にし、しかもその速度を倍以上にまで引き上げることを可能にした。それが速記タイプの利点をさらに削り取ることになった。

そのほかに、ソクタイプの普及に歯止めをかけたと言われているのは、速記タイプライタを使う、新しい速記官という身分は比較的簡単に作ることはできても、それに伴って必要となる、速記官自体を組織的に養成する機関の急速な設立が、硬直化した日本社会の制度の中ではなかなか実現できず、速記官の養成がそう思うままにはならなかったことである。その上、以前からある書記官に対する、新しく出来た速記官の地位や待遇の関係といった、因習的、実利的、感情的な問題が起こっていたことなども、速記タイプライタのすみやかな普及にたいして、負の因子として働いたという。

また、タイプ速記は高度の習熟が要る技能作業であり、またそれに使われる速記タイプライタも見かけによらない精密機械なのである。しかし一括購入の審査のときに、価格が技術力に優先されたという当時の入札制度のもとでは、購入された速記タイプライタの品質が不充分で、高度の熟練技能が充分に発揮できないということが、しばしば起こった。その上、速記タイプライタで印字をする、折り畳み式の紙テープは意外に製造がむずかしく、その割りには納入価格が抑えられていたので、満足して使えるテープの供給に困難が付きまとうなどの問題もあったらしい。

最高裁判所が半世紀近くにわたって取り組んできた、速記タイプライタの活用の努力は、こうしたさまざまな理由が重なり合って、予期したほどには成功を見ず、ついに20世紀が終わる直前になって裁判所は、これ以上新しく速記官の養成は行なわないことを決めた。

以上のように、中にはなかなか表には出にくい、もろもろの事情があって、長い間ずっと懸案になってきた、日本では裁判に時間がかかり過ぎるという一般問題は、完全な解決を見ないまま、再び先送りされてしまって、今日に至っている。

日本で起こったこうした一連の出来事を、アメリカのばあいと比べて詳しく調べてみると、日本における文書処理の最大の問題点は、やはり漢字を使っているということに落ち着きそうである。

現在最良の変換入力ソフトを用いても、日本文の作成能率は、対応する情報量で比べてみると、ふつう英文のばあいの2 分の1 以下にしかなり得ないことが判っている。したがってワープロを使って逐語速記をすることは、日本ではまだ暫くは実用にならないと思われる。

しかし、この分野において経験の長い、録音メディアからの直接速記者の一人として知られる竜岡博によると、文体に対していくつかの譲歩を認め、かつ少しばかりのくふうをすれば、変換入力を用いても、ある程度まではうまくいけるという。

いまその一端を紹介すると、順序不同で、第一に入力時に徹底した分かち書き方式を使うこと、第二には訓読み語、たとえば「あう」を、「合う、会う、遭う、逢う、遇う、・・・」などと書き分けるのをやめること、などがある。

まず、今の変換入力ソフトはあまりにもべた打ち入力にこだわり過ぎていて、しばしばそれが単語区切りの過ちとなる。しかしこれは単語区切り入力を徹底すれば、かなり防ぐことができる。今の漢字かな混じり文では分かち書きをしないので、ふつう分かち書きは我々にとってなじみが薄い。しかし、昔からカナモジ論者やローマ字論者は、必要上、分かち書きを実行してきたから、それについての参考書も少なからず書かれているし(たとえば 松阪 1970, Sibata 2001)、またその技能の習得も、思ったよりは易しいことが知られている。幸い義務教育のカリキュラムには、少なくとも名目上は、ローマ字教育が含まれているのだから、それはもっと活用されてしかるべきである。

つぎに第二の、訓読み語をかな書きすることにも、筆者は賛成である。ここではあまり詳しく立ち入らないが、もともと日本語の単語は英語に似て、意味の範囲の広いものが多い。たとえば英語の “get” や “hot” などを辞書で引いてみればすぐ判るように、これらは上の「あう」のように、多くの異なった意味を持っている。しかし英語では、異なる意味ごとにつづりを変えるなどの書き分けはいっさいしていない。それに我々だって、会話で「あう」と言ったばあいに、それがどの漢字に相当するばあいであるのかなどと、いちいち考えてはいないが、それで充分意思を伝えることができている。もし敢えて「合う、会う、遭う、逢う、遇う、・・・」などの意味の違いを書き分けたいときには、英語でもそうしているように、一般には副詞あるいは形容詞などを使って意味を明きらかにすればよい。それが本当の日本語というものである。

日本語と全く異なった言語である中国語の、一字一字がそれぞれ違った単語を表わしている漢字を持ってきて、日本語の一つの単語にはめ込み、それによって違った意味を書き分けようなどと思うから、日本語が萎縮してしまうのである。一般に日本人は、日本語においてさえ、改まった席での話しが下手だという国際的な評価は、ふだんからそうした姑息なことをしていることに、その原因のかなり大きな部分がありそうである。その科学的証明は心理言語学、認知言語学の研究テーマとして、なかなかにむずかしいものになるであろうが。

こうした訓読み語のかな書きをすると、時にはかな文字が続きすぎて読みにくくなり、それを解決するには、結局には分かち書きが必要になってくる。しかし、確固たる国語政策の理念が掲げられていない今、はたして日本で分かち書きが受け入れられていくだろうか。その上、言語評論家の鈴木孝夫に代表されるように (たとえば 鈴木1990) 、かな書きにするということに対しては、いまのところ一般からも、かなり強い反対が出てくることであろう。

ちなみに、いささかこの問題と関連したこととして、固有名詞、特に人名漢字の問題がある。このばあい正確な漢字を知るには、後でなんとかして確かめるしかない。しかし、たとえば英語のばあいであっても、つずりの判らないことはしばしばあるから、これはそれと似たようなものである。日本語のばあいには、むしろ漢字になってから、振りがななしだと読み方の知りようがないことがかなり多いのが問題である。

以上の二つの方策のほかに、ワープロ速記をより効果的にするには、記録する話しの内容によって、徹底した分野別の変換辞書を作って使うのがよいと、しばしば言われている。そしてこの措置がうまく機能するのは、我々の語囲のなかの同音異義語、同音異字語を分野別に区切ることによって、おのおのの区切りの中での数を抑え、選択の枝の数を減らせば、変換の能率が上がるからだとされる。

特殊分野においては、そうした方策はある程度の効果を示すことであろう。しかし同時にそれは、日本語全体として同音の異義語、異字語の数をますます増やすことになる。その結果、異なる分野の間では同音の異義語、異字語の衝突をますます助長することになるから、ついでは他の分野の人びととの話しが通じにくくなるといった、バベルの塔の問題を作り出すことになる。

事実、筆者自身の経験によっても、多くの異なる専門分野の人びとが集まるパーティーなどでは、話題が互いの専門分野のことに移ると、この問題のせいで、アメリカに比べ日本でのほうが、話しに引っかかりが出ることが多い。ということは、竜岡も指摘しているように、この分野別の変換辞書という考えは、分野の絞り込めない一般的な発話の処理、たとえば座談会の記録作りなどにおいては、役に立たないものになる。したがって、言文一致の理念を保ちつつ、しかも発話によるコミュニケーションにも向いている日本語を育てていくには、同音異義・異字になる漢語をできるだけ減らしていくことが望ましいであろう。

さて、ローマ字文タイプライタ用のキーボードに話しを戻すと、戦後の日本では、文章に使われる用語やその表記の平易化が進み、かつコンピュータの普及も進んできた。それらと並行して、文書を処理するときに使われていた、各種の日本文入力用のキー文字配列も見直され、1972 年には、本質的にはカナモジカイによるかつてのカナモジ配列に、Qwertyローマ字配列を組み合わせたコンビネーション配列が、JIS の情報処理系鍵盤配列として制定され、その後1980年になってそれに細かい変更が加えられたものが今日においても標準配列になっており、パソコンやワープロソフト用としてもずっと使われてきている(JIS 1980)。

しかし、そのかな配列は理想からかなり遠いものである。それをもっと理想に近づけようとしたものが、特にかな漢字変換入力用配列と銘打って、1986年に JIS として制定された(JIS 1986)。だがそのローマ字の配列は、またもやQwerty のままで残された。通商産業省(現 経済産業省)のデータによると、この新JIS配列は、その年の末ごろには6社による計17機種のワープロ製品上などで実装されたし、また規格番号上もその後は別規格になった(JIS 1987)。にもかかわらず、いっこうに人気の出ないまま、1999 年には規格としても廃止されてしまった。

このばあいも、ヘボン式ローマ字つずりのばあいと同じく、なにごとにおいても、ひとたびある方式が使われ始めると、いかにそれが理想から遠かったとしても、人びとはそれを手放そうとしないということの、もう一つの例証となった。したがってかつて田中館博士の述べたように、何であるにしろ、本当にいいものを普及させるためには、まず始めに慎重に考えてから、その採用に踏み切るということが大切である。

さらに、もし後になってさらにいいものが出てきたときにも、単にそれを製品化したり、規格化したりするだけでは、まず普及は見込めないと思うべきである。いかにいいものであっても、後発のものの普及には、その資質を明確にした上での、強力な普及活動が絶対に必要である。特に、文字だとか、あるいはキーボードのように、活用技能の習熟に努力と時間のかかるものについては、いったんその技能を習得した人たちに使用を切り替えさせることは至難の業である。

したがってそうしたものが一般へ普及することが好ましいばあいには、すでに既存の技能を使っている人たちのことはあまり気にしないで、そのままそれが使い続けられるようにしておき、別に初心者が新しい技能を習得するための、組織的な訓練法を慎重に開発し、義務教育の教科に取り入れ、長い年月をかけて浸透させることが必至になる。しかし産業界自体にそれを期待するのは無理なことであって、まさにこれは国としての理念と政策の問題である。今の政治にそれを期待するのはむなしいことかもしれないとしても。

それはそれとして、いっぽうにおいて、理想的なローマ字書き日本文入力用として考えられたものとしては、その後もいろいろと改良が加えられ続け、長音字に独立したキーを与えたものが早くに公にされている(たとえば 竜岡 1967)。その系列で比較的新しいものとしては、1990年代にでた「R 配列」がある(図7、Tatuoka and Yamada 1995)。

図7 「R 配列」(1995 年)

それにしても、ローマ字書き日本文のために考えられた配列のキーボードやそのソフトの普及の未来には険しい道のりが控えている。第一に、いまの日本には万人が賛同できる、百年にわたるべき国字・国語改革の理念らしきものはまず無いと言ってよい。したがって日本語におけるローマ字表記の併用を真剣に考えている人たちの数は微々たるものである。

第二に、日本でJIS(日本工業規格)の制定作業に携わっている人たちの頭の中では、国際商取り引きにおける利益の増大と、それに有利になる国際的均一化への志向とが優先していて、日本文化の保存や発展の視点はないがしろにされ勝ちである。

こうした状況が重なりあった結果、ひとつには日本の専門家たちが1928年から60年の歳月をかけてやっと1989年に国際規格として完成させた(ISO 1989)日本文のローマ字つずり方式 ISO 3602 が国内では無視され、代わりに、英語のつずりにおもね、英語国民にも必ずしも意味の通らないヘボン式つずりもどきが横行している(Tatuoka & Yamada 1996参照)。

そもそも文字というものは、意図した意味がそれによって正確に伝えられるように使われるべきである。フランス語のばあいに伝統的に使われている、 ç、é、ê、è などの文字は歴史的なものであって、今日のフランス語では、補助記号が省略された c と e とでこれらの文字を代用しても、慣れてしまえば発音にも意味の理解にも差し支えはない。それに反しローマ字書き日本語のばあいには、長音記号の使用は不可欠なものである。

たとえば「十合(そごう)」のつもりで、ローマ字で“Sogo” と書けば、「齟齬」としか読めない。たといどんな文字であれ、漢字崇拝者がしばしば感じてしまうような呪詛的な能力は、良くも悪くも文字そのものにはあり得ないのだから、その後そのデパートが経営不振に陥ったことに対しては、このことは直接の因果関係はないのであるが。

それに「そごう」を“Sogo”と書くのなら、「相互」も「総合」も“Sogo”になってしまうのは明きらかであろう。漢字のばあいに字体は康煕字典を基準にすべきだなどと、一点一画にもうるさいことを言いたがる人たちが、ことがローマ字書きのことになると、より正しく日本語の音素や形態素にのっとった訓令式を無視したり、あるいは国際的な意味の伝達機能をないがしろにして、ヘボン式もどきを装飾として使ったりしているのは、どうも納得ができない。

その上、日本国内ではその数も使用時間も大部分が日本語処理に当てられているパソコンの、キーボードの形態や文字配列においても、すでに述べたような日本語の性格やその入力の高能率化に合わせることをせず、19世紀の工業水準の弱点をそのまま引きずっているISOの規格をそのまま国内に持ち込んでJISとしてきている。

いまの日本では漢字かな混じり文がもっともふつうの表記法であるとはいえ、ローマ字で日本語を表記するときの方式として、国によって訓令式が1954年から定められており(吉田 1954, JIS 2000 も参照)、それが今では国際規格ともなっている (ISO 1989)。したがってキーボードの文字配列も、当然それに整合したものが制定されてしかるべきである。諸外国において、そうした配慮をしている国は少なくなく、国外からの輸入品についても、たとえばスペインでは、スペイン語つずりをふつうに打てない製品を輸入することを法律で禁止しているし、ほかにも似た方針をとっている国がある。

そのように、異なる文化圏の言語をローマ字表記するのに適した、それぞれに異なるキー文字配列などを審議し、その国際標準化を進めるために、先に述べた国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission, IEC)とが、情報技術に関わる標準を審議するために設置した、第一合同技術委員会(Joint Technical Committee 1, JTC1)の第35作業部会(Subcommittee 35, SC35)の中で長年にわたって国際的な協同作業を続けてきている。この ISO/IEC JTC1 SC35で扱われている文字や記号には、各国語の表記に特有の補助記号(diacritical mark)つきの文字が含まれている。

たとえばヨーロッパ語で使われている補助記号つきの字には、重複をさけると、フランス語のé(acute accent つき)、ç(cedillaつき)、ê(circumflex accent つき)、è(grave accent つき)、ドイツ語のü(umlaut つき)、スエーデン語のå(ring above つき)、スペイン語のñ(tilde つき)などが含まれている。

日本文のローマ字表記をするときの規格ISO 3602では、長音を表記する補助記号として正式には "^"(circumflex accent)が、またその代替としては " ‾"(macron)が使われることになっている。しかし日本からの委員はこの SC35 の作業には積極的に加わってないばかりか、参加することの意義さえも自覚していないということである。

こうしたことが起こる原因の一つとしては、ISOが理工系のみならず広く文科・社会科系の活動をも対象としているのにくらべて、JISのほうは、その名の日本工業規格の示すように、主として理工系の活動しか対象としていないという、行政の縦割り構造と、それに伴う縄張りに対する遠慮意識が作用していることが考えられよう。

キー文字配列に直接関係した事件とは言えないが、究極のフォン・ノイマン型のコンピュータ系として日本が1970年代に国を挙げて組織的に開発したトロン・コンピュータは、たとえば文部省が小中学校において、情報処理教育に使う標準機材として採用することなどを計画し、またいくつかの大企業がその採用を考えていたときに、それが貿易の非関税障壁になるという横槍がアメリカから入り、外務省からの圧力があって、文部省や通産省がそうした一連の計画を取りやめることにしたということがあった。しかしトロンの仕様はすべて公開されていたのだから、アメリカの申し分はまったくいわれのないものであった。

OS(利用技術ソフト)を含むトロン関連の技術は互換性・拡張性などに勝れており、もしその時、まず日本でトロンが広く採用されていたなら、それとともに国際社会への発展も充分あり得たことであり、今日みられるような、パソコンのOSにおける、マイクロソフト社の世界的なひとり勝ちが起こらなかった可能性は小さくない。確固たる国家的理念を欠くことによって、日本はここでも破れたのだとしか言いようがない。

幸いこのトロン・プロジェクトは、各種の製品に組み込まれる部品としての I‐チップでは大きな成功を収め、その後このトロン系の規格化されたハードを日用品や家電製品に組み込んでネットワークでつなぐ、ユビキタス・コンピューティング(ubiquitous computing) という高度な情報環境の実現が進められて来た。そして2000年 4 月にはそれを完成させるのに必要な、基本ソフトの開発と普及を推進する「T‐エンジン・フォーラム」が、大手電気メーカーやソフト会社22社によって結成された。このフォーラムの会長を務めているのは、トロン・プロジェクトの育ての親、坂村健東大教授である。

このトロン・プロジェクト発足の時代から、たといわずかであったとしても、その成功に影響を与えかねないものについて、教授はきわめて慎重であったので、トロン・プロジェクトについて、たとえば筆者の上のようなコメントがなされることを好まれないようである。にもかかわらずこうしたことは、誰かが明きらかにして置かなければならない歴史的事実である、と筆者は考えるのである。

ちなみに、このトロン・プロジェクトでは、新しい形態と文字配列のキーボードの開発もおこなわれていた。ここでは詳しいことには立ち入らないが、先に述べたように、現在使われているふつうのキーボードは、もともとは両手の人差し指1本ずつで、目視しつつ、それもアメリカの男性が打っことを考えて作られたものだから、平均的なアメリカの女性の手にさえ大きすぎるものである。したがってトロン・プロジェクトでは、指先の分布の形にキーを並べたものを、体格に合わせて好きなものが選べるようにと、大中小の、少なくとも3種類は作って供給することが考えられていた。

さらに、小中学生からの情報処理教育を推進するためには、子供の手の大きさに合ったキーボードを供給することは、大いに望ましいことは明きらかであるから、そうしたキーボードが供給されるようになることを、情報処理学会の研究会などでは、遅くとも1970年代から訴え続けてきたが、政府当局においてもまた産業界においても、それが実行に移される気配はいまだに見られない。

(キーボードのこうした形や大きさについての一般的な研究の歴史や考察については、たとえば http://www.ccad.sccs.chukyo-u.ac.jp/~mito/yamada/index.htm を参照のこと。)

そもそも工業標準は、品質を保証し、部品の交換を可能にし、機械と機械とのあいだの整合性を確保するといった、おもにハードウェアを対象として考えられたのが始まりである。それが最近になって、ユーザー・インタフェース(UI)といった、ハードウェアと人間との接点に関わることなども、その対象とされるようになった。しかし、それは主として人間が意識にのせて行なう作業に関わるものに限られるべきであろう。大量のタイプ作業のように、運動能力による熟練技能によって、ほとんど無意識に使われるようになる機器などについては、作業者の肉体的精神的な個性の多様性や、作業目的の特殊性に合わせて、一人一人にもっともよく合った機器が供給されるようにするべきである。

幸い現在の発達したエレクトロニクス産業の技術は、そうした多品種の少量生産作業を、経済的に可能にしてくれている。にも関わらず、個人の多様性や異なる作業からの要求の差を無視し、そのような作業に関連する機器にについて、ただ一つの標準を定めようとすることは行き過ぎであろう。あたかもそれは、靴や洋服のサイズをただ一つに限ろうとするに等しい行為であり、標準化活動の理念に関わる問題であろう。

理念のなさといえば、現在日本文の入力に使われている変換入力方式についても、似たようなことがある。すでに述べたように、日本語の表記法としては、ふつうの漢字かな混じり文のほかに、ローマ字文の書きかたも国によって制定され、義務教育にも取りいれられている。したがって入力方式でも、ほかの方式とともに、正規のローマ字つずりによって入力されたものを、そのまま漢字かな混じり文に変換するものが実装されてしかるべきだ、と考えるのは自然であろう。

しかるに現在ローマ字変換入力方式として商品化されているものには、まずはかな文字に対応しているローマ字つずりで入れてやらなければならないといった、甚だもってまわったものしかない。具体的には、たとえば、「てにをは」の「を」や「は」、それに「へ」は、それぞれ“o”、“wa”、“e”であり、またたとえば「・・・であろう」は“・・・de arô ”であるが、これらはそのままでは変換されない。しかしながら、ローマ字文ではきちんとした分かち書きがなされるので、変換ソフトによるこれらの処理は、構文解析のレベルまで立ち入る必要はなく、単語辞書の増強だけで処理できることなのである。にもかかわらず、どのメーカーの製品も、そこまでは手が回っていないし、また回そうともしていない。

さらに、入力のためのローマ字つずりの仕方は、メーカーによってまちまちなところがある。それで、かつて1990年代の終わりに多くのメーカーからの委員たちが集まって、少なくとも入力するローマ字つずりというレベルにおいては、共通して使えるルールを、日本工業規格 (JIS) として作ろうとしたことがあった。しかし、その後それはどうなったのか、今に至るまで、訓令式ローマ字つずりの文章をそのまま素直に受け付けてくれる変換入力ソフト製品は、ほとんどない。

たとえば「記念(kinen)」や「近年(kinnen)」に対する、「禁煙」の “kin’en” であるが、現在“ ' ”をつかってこれを入力することに対応しているソフトは一つ二つしかない。それは市販のソフト製品一般に見られる大きな欠点として、どれもべた打ち入力ということに執着していて、文章の構成要素としての単語という概念に、全く注意を払っていないことによるものと思われる。したがって、ふつうかな漢字変換ソフトでは、入力されたローマ字つずりを、ローマ字かな変換テーブルを通すことによって、まず、かなのつずりに変えてから、改めてそれにかな漢字変換を施すことをしている。しかもほとんどの製品では、このテーブルに“ ' ”を含むローマ字つずりを搭載していないし、またユーザーがこのテーブルに触れることを許してもいない。(今のところ、この問題に比較的柔軟に対応しているのは、筆者の知る限りでは、松本市に本社のある、AIソフト社の製品WXGぐらいのものである。)

さらに、(このAIソフト社を含めた)全てのメーカーは、キー文字配列の最適化といった問題には全く関心がなく、したがって “ ' ”なども、キーボード上ではかなり打ちにくい位置のままにしてあるから、理想的なローマ字漢字変換入力には、程遠い配列となっている。その点、先に示したR配列では、この点に充分な配慮がなされてあるので、その上でローマ字漢字変換入力システムを作れば、充分に使い勝手のよい、真のローマ字漢字変換入力システムになると思われる。

日本語の国際的な流通性を高め、かつ日本語の文書処理の高能率化をもたらすために、現用の漢字かな混じり文に加え、将来は日本語の表記にローマ字文の併用を進めていこうと思うなら、正規のローマ字文の入力をそのまま直接漢字かな混じり文に変換するソフトは、日本のメーカーによってまっ先に実用化、商品化されてしかるべきものであろう。同時に、それが実現したあかつきには、情報機器が大幅に普遍化している今、日本語用の外国製品についても、そのような機能を備えていることを、将来は輸入の条件としてもよいであろう。

しかし今のところ、メーカーにも政府にもそうした発想は全くないようである。そして今は、そうした機材のあるべきことを信じている少数の個人が、メーカーからは充分な技術協力を得られないまま、細ぼそとその実現に努力を続けているところである(たとえば R 配列によるそのようなローマ字漢字変換入力システムとしては Tatuoka 2001, 2002 を参照)。しかし、もし田中館博士がいま生きておられたら、これは博士が諸手を上げて賛成なさるたぐいのプロジェクトであることは、まず間違いない。

いささか余談になるかもしれないが、上に述べたISO/IEC JTC1 SC35 では、一般に文化と関係ある事項について、少なからず検討を行なっている。たとえば2002年になって、情報と技術における文化的、かつ言語的な整合性の評価のための、ガイドラインと方法論に関する技術報告書をまとめることが、新しい作業項目として採用されつつある(ISO/IEC 2001)。こうした動きにたいしてアメリカは、その提案書の中にある 「文化的言語的適合性」 という句が明確さを欠き、結局はこの報告書が製品購買時のチェックリストとして使われ、自国の製品の国際市場への参加に対する障害となり、「米国の情報技術産業の利益にとって有害な結果をもたらす(result in consequences detrimental to US IT industry interest)」と、かなり自国中心主義的な申し立てを行なって、提案に反対している(ISO/IEC 2002)。そのいっぽうで日本は、この問題に対してあまり態度を鮮明にしていないという。

にもかかわらず、たとえばコンピュータのソフトウェアを例にとってみると、アメリカで開発されるソフトウェアは、いわゆる漢字圏での使用のための改造、すなわち地域化(localization)を容易にすることが全く考慮されていないものが多い。しかし、そうした改造は駆け出しのプログラマではおいそれとできることではなく、ソフトウェア技術に詳しいベテランのプログラマの腕が必要である。その結果いまの日本では、上級プログラマの多数がこうしたプログラムを日本語版に改造することに投入されてしまっていて、独創性のある、優れた新製品の開発にはなかなか手が回らず、それがまたアメリカの新製品の受け入れを余儀なくさせられるという、悪循環を起こしているのが実情である。

もちろん日本がそうした現状から抜け出すためには、歯を食いしばってでも、かつてのトロン・プロジェクトに見られたような、真に独創的な新製品の開発に再び全力を投入することが、第一に必要であろう。

しかし、世界的に需要のあることが見込まれるようなソフトウェアなどは、世界各地での地域化作業が容易になるように始めから作っておけば、全世界としての進歩も速く、また総合すれば、人力、資源の節約にもつながるのだから、世界市場向け製品の文化的言語的整合性について考えておくことは、国際的に取り上げる標準化の問題として充分な価値を持っているであろう。

一般にも、技術的に世界を先導している国々が、他国の文化に対してそうした配慮をすることは、すでに人類全般の道徳的な義務となってきているといえよう。またそれは、我々の文化を世界に向けて近づけようとする、こちらからの歩み寄りに対して、我々が彼らの文化をより易しく手に入れられるようにするべき、あちらからの歩みよりへの要請でもある。すでに国際社会は、そうした相互協力の理念に基づく明確な視野を持って、文化と標準との関わり方についての確固たる行動をとるべき時になっているのではないだろうか。

このように考えてくると、国際的な視野にたって遠く1860年代に始まった、日本語とその表記をやさしくする運動は、まず1885年の羅馬字会の発足によって急激な高まりを見せ、その後田中館博士を中心とした活動によって大きな成果を挙げたとはいえ、今日に至ってもまだ残された道のりは遠いものであることは否めない。しかしその掲げている目標の高さからすれば、こうした運動の進歩は100年を単位として計られるべき性質のものである。われわれはその目標の達成のために、これから先も気長に着実な努力を積み重ねていく覚悟でもって、運動に望まなければならないであろう。

引用文献

・朝日新聞, 1952, 絶筆は和歌―色紙にローマ字で, 5 月22日。

・後藤篤行(あつゆき), 1951, 東大ローマ字会の 分ち書きの研究, 日本ローマ字会.

・Hukunaga Kyôsuke(福永恭助), 1920, Nipponsiki-Rômazi ni tukau Taipuraitâ no Kenkyû, Rômazi Sekai, 10: 67-71.

・Hukunaga Kyôsuke, 1923, Oogata no Nipponsiki-taipuraitâ, Rômazi Sekai, 13: 169.

・福岡隆, 1978, 日本速記事始― 田鎖綱紀の生涯, 岩波新書 57, 岩波書店.

・ISO, 1989, Documentation -Romanization of Japanese (kana script), ISO 3602 – 1989.

・ISO/IEC, 2001, New Work Item Proposal for a Technical Guidelines and Methodolgy for the Accessment of Cultural and Linguistic Adaptability in Information Technology Products, ISO/IEC JTC1 SC35−User Interfaces, JTC1 N6638−SC35 N368.

・ISO/IEC, 2002, SC35 Summary of Voting and Comments from the US National Body on Document SC35 N368, JTC1 N6731.

・JIS, 1980, 情報処理系けん盤配列, JIS X 6002: 1980. [ 1972 年制定, 1980 年改正 ]

・JIS, 1986, かな漢字変換型日本文入力装置用けん盤配列, JIS C 6236: 1986. [ 1987 年 JIS 6004 に移行 ]

・JIS, 1987, かな漢字変換型日本文入力装置用けん盤配列, JIS X 6004: 1986. [1999 年廃止 ]

・JIS, 2000, 規格票の様式, JIS Z 8301-2000.

・川上晃, 1944, 日本語の速記機械, 特許第165,677号, 特許公報10月11日, pp. 69-78.

・川上晃,1950, ローマ字タイプライターのキーボードの改良,特許発明明細書,No. 181056.

・川上晃,1951, タイプライターのキーの新しい配列, (1),(2), Rômazi Sekai, 41 (8): 14-17, (9):13-19.

・川上晃, 1952, 速記機械による日本語速記方法, 特許第195074号.

・川上晃, 佐伯功介, 1950, ソクタイプの理論, 私家版.

・川上晃,川上義 (ただし),1974,タッチタイプによる漢字入力,情報処理,15: 863-867.

・松坂忠則, 1970, オペレータのためのワカチ書きの手引き, 日本経営出版会.

・Mori Tutomu, 1925, Taipuraitā no Kii no Narabekata ni tuite, Rômazi Sekai, 15: 45-47.

・日本のローマ字社, 1921, Tokubetu-tyûmonno Taipuraitā "Nipponsiki Korona", Rômazi Sekai, 11 (6): 表紙4.[広告]

・日本のローマ字社, 1925, Typewriter ”Nipponsiki Korona”, Rômazi Sekai, 15 (7): 表紙4.[広告]

・日本のローマ字社, 1926, Typewriter “Nipponsiki Korona”, Rômazi Sekai, 16 (1): 表紙4. [広告]

・Ogata, Tomio,(緒方富雄),1941, Sokki-kikai no hanasi, Rômazi

Sekai, 31(12): 332-339.

・Rômazi Sekai, 1920, Sokki-kikai “Grandjean”, Rômazi Sekai, 10(7):

153-154.

・Saeki Kôsuke (佐伯功介), 1930, Watasi no "Nipponsiki Rôyaru", Rômazi Sekai, 20:350-353.

・Sibata Takesi (柴田武), 2001, Wakatigaki no Naze, 日本のローマ字社.

・下瀬謙太郎, 清水喜重, 加茂正一, 緒方富雄, 田口泖三郎(りゅうさぶろう),梅沢彦太郎, 1940, タイプライター速記を語る, 日本医事新報, No. 915, pp. 1127-1134, 3月23日.

・鈴木孝夫, 日本語と外国語, 岩波新書 101, 岩波書店.

・Tamaru Takurô (田丸卓郎), 1922, Nipponsiki-Corona no Hairetu ni tuite, Rômazi Sekai, 12: 313, 333-334, 361.

・Tanakadate Aikitu(田中館愛橘), 1919, Heiwa-kaigi to Rômazi, Rômazi Sekai, 9: 242-244.

・Tanakadate Aikitu, 1922, Sarani Taipuraitâ no Botan no Narabekata no An wo tunoru, Rômazi Sekai, 12: 253.

・Tanakadate Aikitu, 1925, Taipuraitâ no Kii ni tuite, Rômazi Sekai, 15: 104.

・Tanakadate Aikitu, 1929, Taipuraitâ no Moziban no Narabeketa ni tuite Gosôdan, Rômazi Sekai, 19: 274.

・竜岡博, 1967, タイプ速記教本, 愛育出版.

・Tatuoka Hirosi (竜岡博), 2001, 正しいローマ字文からできる漢字かなワープロ, Rômazi no Nippon, dai 573 go, [12gt.].

・Tatuoka Hirosi, 2002, 日本語用のワープロを!, (1)‐(3), Rômazi no Nippon, dai 582-584 go, [9-11gt.].

・Tatuoka Hirosi, and Yamada Hisao (山田尚勇), 1995, Toward the Japanese input through Roman orthography, International Conference on Computer Processing of Oriental Languages, Honolulu, Hawaii, 8 pp. (November 23-25).

・Tatuoka Hirosi, and Yamada Hisao,1996, On the theory and practice of the Romanized writing system for Japanese, 学術情報センター[現・国立情報学研究所]紀要,8: 28-74.

・Tora(寺田寅彦), 1916, Taipuraitâ wo motomete yomeru Uta, Rômazi Sekai, 6: 22.

・山田尚勇 (小笹和彦・訳),1981, タイプライタとその入力法の歴史的考察−日本語のタイプライタの開発動向への視点,bit, 13, (7-11&13号).

・吉田茂,1954,ローマ字のつづり方,内閣告示第1号,12月9日.

2002年7月8日, YAMADA Hisao, 東京大学名誉教授, 情報科学)

[本稿は、Rômazi no Nippon 578 号、 「田中館愛橘 50 年 記念号」( 2002 年 5月) に掲載された 「田中館愛橘博士とタイプライタ」 に加筆したものである。]