日本学術振興会 外国人招へい

外国人招聘研究者Dennis R. Preston

受入研究者 ダニエル・ロング

1998年4月21日〜5月25日

| English Version |

プレストン教授の滞在中の日程

| 月 日 | 訪問先名称・訪問内容(研究討議・講演・視察など) |

| 4/21 Tu | プレストン教授夫妻がNW 69便で関西空港に到着 |

| 4/23 Th | "Communicating across Cultures", 懇談会, 大阪樟蔭女子大学 16:30-18:30 |

| 4/24-25 F,Sa | 大阪樟蔭女子大学国文学科の学外オリエンテーションに同行、琵琶湖博物館を見学; 国文学科の教員と京都市内を見学 |

| 4/26 M | 大阪樟蔭女子大学日本語研究センタースタッフとの懇話会 |

| 4/27 Tu | 音声言語研究所(奈良)訪問・見学, 杉藤美代子所長と討議11:00 |

| 4/27〜5/20 | 大阪樟蔭女子大学にて、ダニエル・ロングと共同で、世界の方言認知地図研究に関する書物の編集・出版に向けての打ち合わせ会、準備 |

| 5/1 F | 国立民族博物館 訪問・見学, 10:00 |

| 5/1 F | "Folk linguistics and ethnography", 講演会、国立民族博物館(大阪), 庄司博史教授・「近代における象徴としての言語」共同研究会協力13:00-17:30 |

| 5/13 | 名古屋商科大学 Elka Todeva助教授の協力による講演 11:00-12:30 |

| 5/16 Sa | "Perceptual Dialectology for Variationists", 講演会, 大阪大学文学部, 真田信治教授協力、変異理論研究会後援 15:30-17:30 |

| 5/17 Su | "Second Language Acquisition and Folk Linguistics", ワークショップ, 全国語学教育学会・大阪部会, 大阪弁天町YMCA 14:00-16:30 |

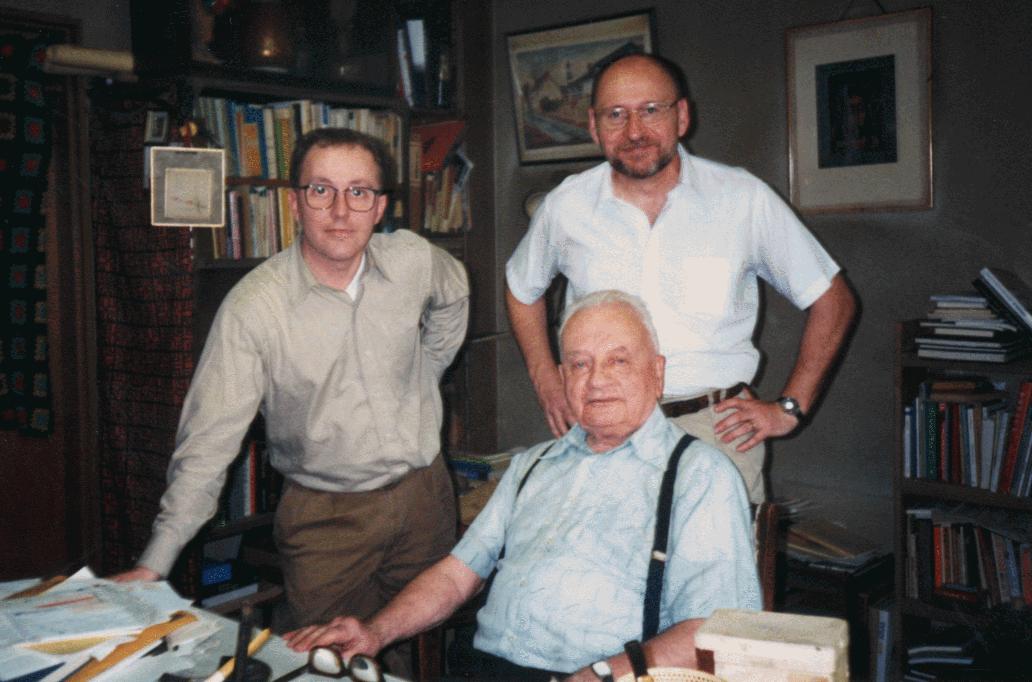

| 5/22 F | 日本方言学の権威であるグロータース神父(文学博士) 10:00-11:00. 〒156,東京都世田谷区松原 2ー28ー5,(03)3323ー3527 |

| 5/22 F | 国立国語研究所 (東京)訪問・見学 13:30-15:00, 江川清情報資料研究部長、佐々木倫子日本語教育センター長、甲斐睦朗所長と会談、熊谷康雄にネットワーク法による方言分布地図についての説明と実演、吉岡泰夫に方言文法全国地図の作成についての説明を受けた) |

| 5/22 F | "Perceptual Dialectology for Linguists", 講演会, 東京外国語大学 井上史雄教授協力16:30-18:00 |

| 5/25 M | Dennis and Carol Preston NWA 70便で帰国 |

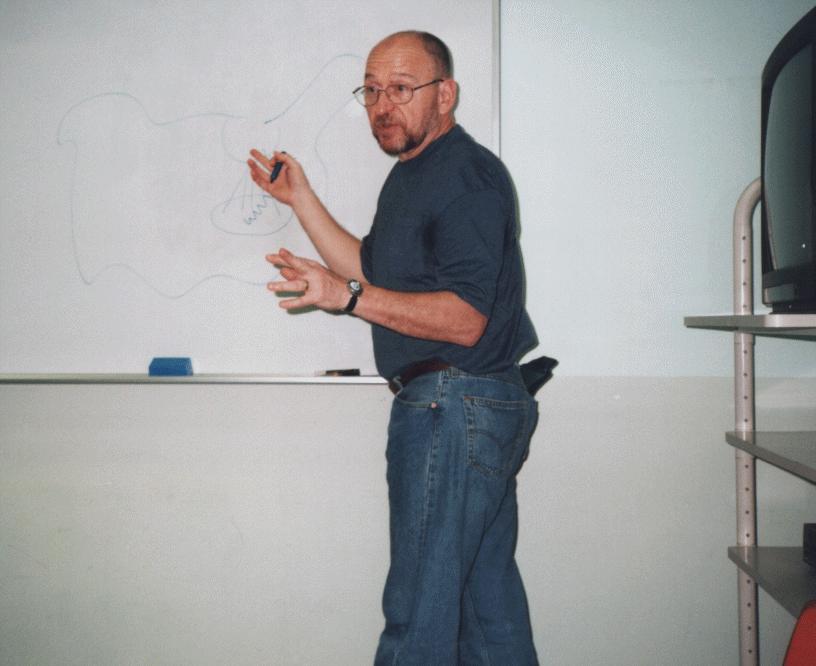

4月23日(木)大阪樟蔭女子大学および樟蔭学園主催の懇談会を開いた。それはプレストンさんの歓迎会と兼ねて、本人の話を聞く集まりであった。樟蔭の教員、事務職員(特に国際交流委員会のメンバー)、および学生を中心とする約25人の参加者があった。プレストンさんは“Communicating

across Cultures”と題した話で自分の研究を始めたきっかけやその内容を非専門家向けに分かりやすく説明した。ロングが随時通訳をした。懇談会は16:30〜18:30で行われた。 4月24日(金)

4月23日(木)大阪樟蔭女子大学および樟蔭学園主催の懇談会を開いた。それはプレストンさんの歓迎会と兼ねて、本人の話を聞く集まりであった。樟蔭の教員、事務職員(特に国際交流委員会のメンバー)、および学生を中心とする約25人の参加者があった。プレストンさんは“Communicating

across Cultures”と題した話で自分の研究を始めたきっかけやその内容を非専門家向けに分かりやすく説明した。ロングが随時通訳をした。懇談会は16:30〜18:30で行われた。 4月24日(金) 大阪樟蔭女子大学の国文学科がプレストン教授夫妻を招いて新入生130人、教職員14人と共に琵琶湖へ行った。宿泊先の琵琶湖ホテルはプレストン教授夫妻の泊まっていた樟蔭のゲストハウスと同様、昭和初期に建設されたもので、ここでも東洋と西洋の融合した建築様式を大いに気に入ったようである。また、滋賀県や大津市はプレストン教授が住んでいるミシガン州やその都市と姉妹提携を結んでいるということが話題になった。25日(土)に、外輪船のミシガン丸が停泊している船場でボートに乗り、琵琶湖博物館を見学した。世界中で色々な博物館を見ているプレストン教授は、同博物館のことを、展示内容から言っても、展示の工夫や面白さや教育的効果から言っても世界最大級のものであると、施設を非常に評価されていた。

大阪樟蔭女子大学の国文学科がプレストン教授夫妻を招いて新入生130人、教職員14人と共に琵琶湖へ行った。宿泊先の琵琶湖ホテルはプレストン教授夫妻の泊まっていた樟蔭のゲストハウスと同様、昭和初期に建設されたもので、ここでも東洋と西洋の融合した建築様式を大いに気に入ったようである。また、滋賀県や大津市はプレストン教授が住んでいるミシガン州やその都市と姉妹提携を結んでいるということが話題になった。25日(土)に、外輪船のミシガン丸が停泊している船場でボートに乗り、琵琶湖博物館を見学した。世界中で色々な博物館を見ているプレストン教授は、同博物館のことを、展示内容から言っても、展示の工夫や面白さや教育的効果から言っても世界最大級のものであると、施設を非常に評価されていた。

奈良市にある音声言語研究所を午前11時から訪問し、所長の杉藤美代子博士と数時間に渡るディスカッションを行った。実験音声学と社会言語との接点について活発な議論が展開された。杉藤所長は自らが開発した『大阪・東京アクセント音声辞典』のCD-ROMの使用方法を実践してもらい、それを研究道具としての可能性について意見を交わした。また、杉藤所長が現在開発中の日本全国方言アクセントに関するCD-ROMのベータ版を見せてもらったところ、プレストン教授は、これは日本語を研究している学者のみならず、一般の言語学者にも関心のあるものなので、ローマ字表記や英語の説明書をぜひ作成してほしいとの希望を出され、その具体的なアドバイスを杉藤所長に述べた。

奈良市にある音声言語研究所を午前11時から訪問し、所長の杉藤美代子博士と数時間に渡るディスカッションを行った。実験音声学と社会言語との接点について活発な議論が展開された。杉藤所長は自らが開発した『大阪・東京アクセント音声辞典』のCD-ROMの使用方法を実践してもらい、それを研究道具としての可能性について意見を交わした。また、杉藤所長が現在開発中の日本全国方言アクセントに関するCD-ROMのベータ版を見せてもらったところ、プレストン教授は、これは日本語を研究している学者のみならず、一般の言語学者にも関心のあるものなので、ローマ字表記や英語の説明書をぜひ作成してほしいとの希望を出され、その具体的なアドバイスを杉藤所長に述べた。  5月1日(金)午前10時に大阪府吹田市にある国立民族博物館を訪問し、庄司博史教授に全体の説明と資料を受けてから、常時展示会を見学した。その後、庄司教授に収集品の倉庫へ案内してもらい、膨大な量の民族用具を見学した。同日、午後から、庄司教授が主催している「近代における象徴としての言語」という共同研究会でプレストン教授の講演を行った。題は、“Folk linguistics and ethnography”であった。 5月13日(水)名古屋商科大学のElka Todeva助教授の招待でプレストン教授が同大学で講演を行った。テーマは“Folk

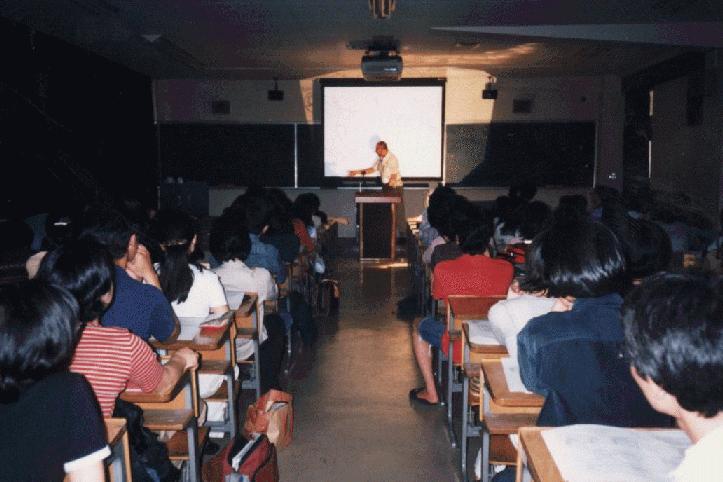

Linguististics and Language Teaching and Learning”で、語学教師にとってなぜ「民衆言語学」の知識は必要かについて話した。 5月16日(土)大阪大学が文学部創立50周年記念行事として、プレストン教授の講演を主催した。これは同大学の真田信治教授によって実現したもので、変異理論研究会後援という形で協力した。題は“Perceptual Dialectology for Variationists”で、参加者は30人くらいであった。

5月1日(金)午前10時に大阪府吹田市にある国立民族博物館を訪問し、庄司博史教授に全体の説明と資料を受けてから、常時展示会を見学した。その後、庄司教授に収集品の倉庫へ案内してもらい、膨大な量の民族用具を見学した。同日、午後から、庄司教授が主催している「近代における象徴としての言語」という共同研究会でプレストン教授の講演を行った。題は、“Folk linguistics and ethnography”であった。 5月13日(水)名古屋商科大学のElka Todeva助教授の招待でプレストン教授が同大学で講演を行った。テーマは“Folk

Linguististics and Language Teaching and Learning”で、語学教師にとってなぜ「民衆言語学」の知識は必要かについて話した。 5月16日(土)大阪大学が文学部創立50周年記念行事として、プレストン教授の講演を主催した。これは同大学の真田信治教授によって実現したもので、変異理論研究会後援という形で協力した。題は“Perceptual Dialectology for Variationists”で、参加者は30人くらいであった。

5月17日(日)全国語学教育学会(JALT)の大阪部会で、“Second Language Acquisition and Folk

Linguistics”という講演を行った。場所は、大阪弁天町YMCAで、参加者は20人くらいであった。

5月17日(日)全国語学教育学会(JALT)の大阪部会で、“Second Language Acquisition and Folk

Linguistics”という講演を行った。場所は、大阪弁天町YMCAで、参加者は20人くらいであった。  5月22日(金)

5月22日(金) 午後1:30から、東京にある国立国語研究所を訪問・見学した。江川清情報資料研究部長、佐々木倫子日本語教育センター長、甲斐睦朗所長と会談、熊谷康雄さんにネットワーク法による方言分布地図についての説明と実演をしてもらった。吉岡泰夫さんに方言文法全国地図の作成についての説明を受けた。

午後1:30から、東京にある国立国語研究所を訪問・見学した。江川清情報資料研究部長、佐々木倫子日本語教育センター長、甲斐睦朗所長と会談、熊谷康雄さんにネットワーク法による方言分布地図についての説明と実演をしてもらった。吉岡泰夫さんに方言文法全国地図の作成についての説明を受けた。

プレストン先生を招待することができたことは私自身にとって、大変よかったと思っている。滞在期間全体を通じて、プレストン教授とロングはいくつかのプロジェクトを進めた。まず、世界の方言認知地図研究に関する書物の編集・出版に向けての打ち合わせ会を準備をした。一つは、1998年秋に出る予定の『方言認知学ハンドブック』(A Handbook of Perceptual Dialectology) で、この中で、ロングは日本語の方言学に関する論文を3本英訳したほか、オリジナルな論文を3本載せている。これは、カリフォルニアにあるSage PublicationからEmpirical Linguisticsシリーズの一冊として出される。この本の最終的な編集作業を日本に滞在中のときに進めた。そして、同じテーマで、もう一冊の論文集を作成することにしている。それはプレストン・ロングの共同編集で、大阪に滞在中のとき私たちは、キューバ、マリ、カナダ、ハンガリー、フランス、韓国、スペイン、イタリア、スイス、米国、日本の11ヶ国の研究者に執筆依頼を発送して、すでに全員の承諾を得ている。1999年の出版を目指している。一方、滞在期間全体を通じて、ロングが進行中の小笠原諸島言語調査のフィールドの特異性や言語接触の調査方法について、定期的にプレストン教授に相談し、議論を重ねた。プレストン先生がこれまでこのような言語接触状況に関する複数の博士論文を指導した経験を持っているので、ロングにとって非常に学ぶところが多かった。また、日本学術振興会のこうした外国人招へい研究者プログラムを通じて、私個人も、他の大阪樟蔭女子大学の教職員も外国にいる研究者との情報交換、共同研究、そして人事交流の重要性を改めて考えさせられた。プレストン先生の訪問によってスタッフが非常に良い刺激を受けたと思っている。講演会などの話し合いを通じて、日本の方言学者はより広い視野でその対象を見ることができたと思われる。プレストン教授が提唱した「方言認識学」は、従来の方言意識の研究法に加え、文化地理学のメンタルマップ研究、社会心理学のアコモデーション理論、そして方言イメージ研究の理論を導入し、さらには「ことばの民族誌」や文化人類学で用いられる、詳細なデータ収集法を採用している。また、彼は以前から、柴田武氏の糸魚川言語調査など、日本独自の方言研究に強い関心を持っており、1989年の著書でもこの糸魚川調査のデータを詳しく紹介している。現在、日本における多様化する方言の状況を完全に理解し、把握するためには、方言に対する話者自身の認識を十分に配慮した、プレストン教授の新しい研究方法を、日本の学者が熟知したと感じたのである。日本の方言研究者は、ドイツやフランスの方法論を積極的に取り入れながら、世界に誇る独自の方法論を開発してきた。しかし、日本で行われてきた研究は今まで、外国ではほとんど知られていなかった。プレストン先生の訪問によって、日本の学者は欧米社会言語学の最新理論を学ぶと共に、逆に、日本独自の方法論や1世紀に渡る研究成果を海外の学者に詳しく紹介することもできた。